AIの学習や資格取得を進める中で出会った「AI効果」という言葉。当初は不思議なキーワードだと感じていましたが、AIの業務実装を具体的に考えるほど、非常に重要な視点だと確信するに至りました。

そもそも「AI効果」とは?~AIが“当たり前”になる心理現象~

AIの導入戦略を考える上で、まず押さえておきたいのが「AI効果」というキーワードです。

これは、かつて「最先端のAI技術だ」と誰もが驚いていたものが、広く普及して当たり前に使われるようになると、人々がそれを「AI」とは認識しなくなる心理的な現象を指します。

いわば、AIの「当たり前化現象」と言えます。

身近にあふれる”AI効果”の具体例

実は、私たちの身の回りには「AI効果」によって、もはやAIとは意識されなくなった技術がたくさん存在します。

| 技術 | かつての認識(最先端AI) | 現在の認識(当たり前の機能) |

|---|---|---|

| OCR | 手書きや印刷された文字をコンピュータが読み取る、まさに夢の技術。 | 書類をスキャンして手軽にテキスト化できる便利なツール。 |

| カーナビのルート案内 | 膨大な交通情報を分析・予測し、瞬時に最適なルートを示す高度な知能。 | 現在地から目的地まで案内してくれる、車に必須の基本機能。 |

| スマートフォンの顔認証 | コンマ数秒で本人を正確に識別する、SFのようなAI技術の象徴。 | スマートフォンのロックを解除するための、日常的でスムーズな操作。 |

これらの技術が登場した当初、私たちはその能力に驚き、それを「人工知能」と呼びました。

しかし今、これらの機能を使いながら「AIを使っている」と意識する人はほとんどいないといえます。

なぜ「AI効果」は起きるのか?

この不思議な現象の背景には、私たち人間が持つ「知能」に対する認識が深く関わっています。

人間は無意識のうちに、「真の知能とは、現在のコンピュータにはまだ出来ない、人間ならではの高度な思考のことだ」と考えがちです。

そのため、AIが新たな課題をクリアするたびに、私たちは「それはもう特別な知能ではなく、単なる高速な計算や処理に過ぎない」と結論づけ、無意識に「知能」の定義から除外してしまうのです。

このように、「AI効果」は技術が陳腐化したのではなく、むしろその技術が社会に完全に浸透し、成功した証と捉えることができます。

この視点を持つことが、現在の生成AIを冷静に見つめ、次のステップを考える上で極めて重要になります。

”生成AIブーム”の今こそ冷静に。適材適所で考えるAI導入

「AI効果」の視点を持つと、「生成AIブーム」をどのように捉えるべきかが見えてきます。

ブームの中心にいる技術にだけ目を奪われていると、本質的な課題解決のチャンスを逃してしまう気がしています。

「技術起点」ではなく「課題起点」で考える

現在のAI導入の議論は、「ChatGPTをどう使うか?」という「技術起点」で語られがちです。

しかしながらどんなに画期的な技術もいずれは「当たり前」になります。

本当に重要なのは、思考の出発点を変えることだと考えられます。

- 技術起点(陥りがちな思考):「最新の生成AIで、何かすごいことができないか?」

- 課題起点(本来あるべき思考):「自社のこの業務課題を、最も効率的に解決できる技術は何か?」

「課題起点」に立つことで、初めて自社に本当に必要なAIの姿が見えてきます。

それは、華やかな生成AIではなく、もっと地道で、しかし確実に業務を効率化してくれる「当たり前のAI」かもしれません。

AIの得意分野を知り、選択肢を広げる

「課題起点」で考えるためには、AIにはどのような選択肢があるのかを知っておくことが不可欠です。

AI技術は、その得意分野によって、大きく以下のように分類できます。

- 識別系AI(見分けるAI)

- 得意なこと: 画像や音声、文字などを高い精度で識別・分類する。

- 業務活用の例:

- 工場のラインでの不良品検知(画像認識)

- 請求書やアンケートの自動データ化(OCR)

- 会議の議事録自動作成(音声認識)

- 予測系AI(予測するAI)

- 得意なこと: 過去のデータから、未来の数値を予測する。

- 業務活用の例:

- 店舗の売上や来客数の予測(在庫や人員配置の最適化)

- 機械の故障時期の予測(予知保全)

- 顧客の解約率の予測(マーケティング施策の立案)

- 生成系AI(創り出すAI)

- 得意なこと: 文章、画像、アイデアなど、新しいコンテンツを生成する。

- 業務活用の例:

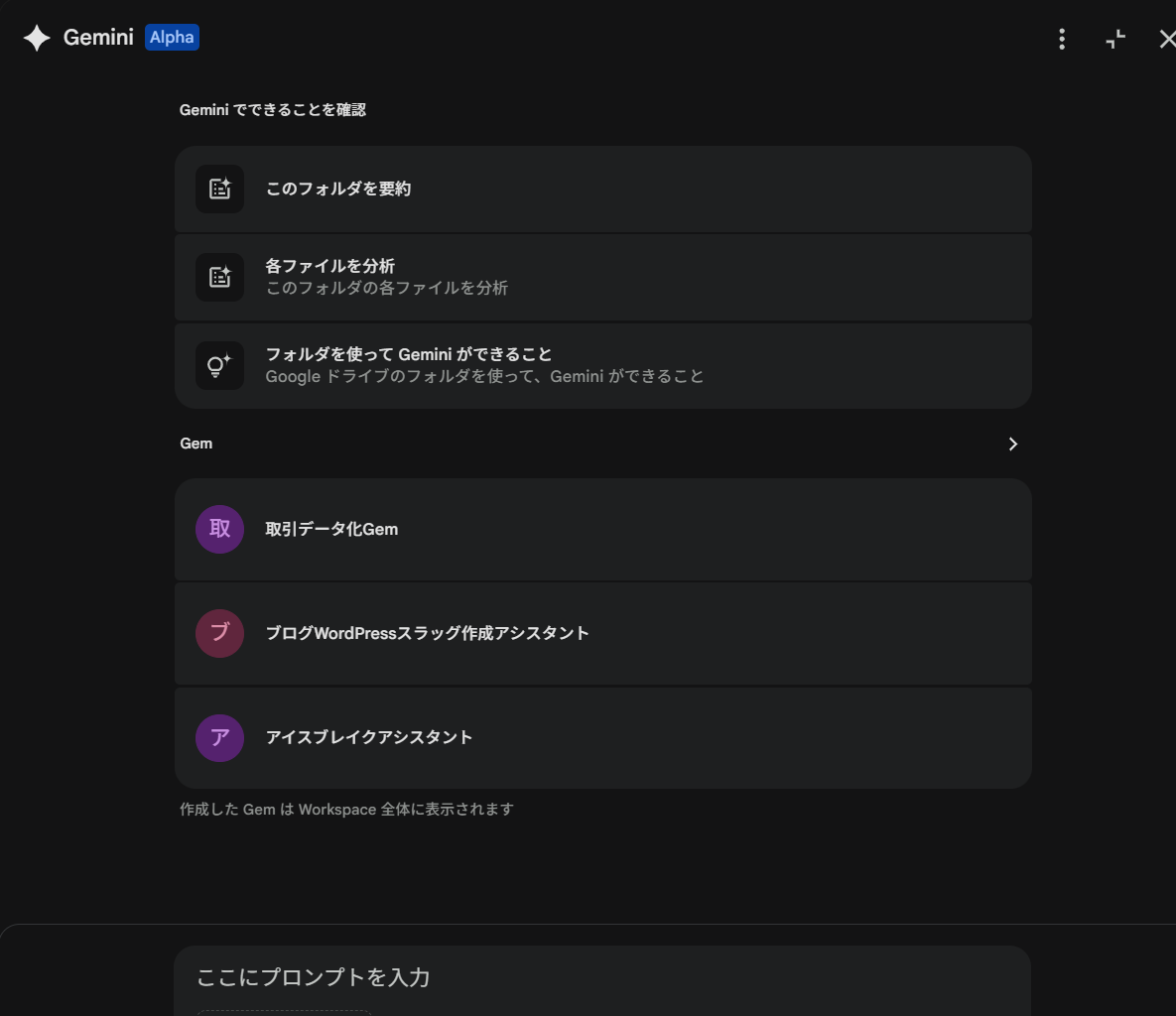

- メールやブログ記事の草案作成

- 広告デザインやプレゼン資料のアイデア出し

- プログラミングのコード生成

これらのAIは、どれが優れているというわけではなく、それぞれに得意な領域があります。

大切なのは、自社の課題という「ネジ」に対して、どのAIという「ドライバー」が最もフィットするのかを冷静に見極める「適材適所」の視点です。

「AI効果」を乗りこなし、未来の価値を創造するAI戦略

そこで、以下の3ステップで考えることにしています。むしろこの考える過程に、生成AIは最適な役割を果たしてくれます。

- 課題の「見える化」

まずは「AIで何ができるか」を一旦忘れ、自社の業務に集中します。

「時間のかかりすぎている作業」「人為的ミスが発生しやすい業務」「経験や勘に頼っている判断」など、現場のリアルな「困りごと」を大小問わずリストアップする。 - 課題と技術の「マッチング」

次に、洗い出した課題リストを眺め、「識別系」「予測系」「生成系」といったAIのうち、どの技術が解決に繋がりそうか、当たりをつけます。 - 「スモールスタート」で効果検証

いきなり大規模導入を目指すのは禁物で、まずは特定の業務絞って小さく試す「スモールスタート」。小さな成功体験を積み重ねて投資対効果を実証し、本格導入へとつなげていきます。

AIを「特別な魔法」から「便利な道具」へ

「AI効果」は、人間の心理現象なので、絶えず起こり続ける考えられます。

今、私たちが”すごい”と感動している生成AIも、数年後には当たり前のビジネスツールとして、誰もが意識せずに使っていることでしょう。

流行に一喜一憂せず、常に”「自社の課題は何か」という原点”に立ち返り、それを解決するための最適なツールを柔軟に選び続ける姿勢が不可欠といえます。